Stelle des Feuers

Landespavillon Stuttgart

8. - 30. April 1983

|

|

Manchmal fragt mich einer,

was ich hier mache.

Ich antworte:

Ich bin eben hier.

Vor kurzem angekommen,

bereite ich die Abfahrt vor.

Man versteht nicht,

dass ich hier bin,

und nicht, dass ich aufbreche.

Vielleicht müsste ich mit einem Fluch antworten.

20. September 1975 |

|

|

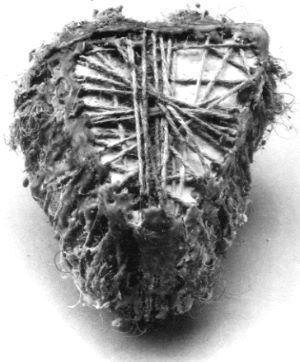

"Stelle des Feuers" ist der Ort der Einfriedung mit den

angesengten und zerbrochenen Stücken der "Welt", die zurückbleibt,

wenn die Jäger den Braten gegessen haben, wenn die aus der Flugbahn

gestürzten Vögel zu Dung geworden sind.

Es ist der Ort der Glut und der Asche, das Auge, das Loch, das, was

die Zeit überdauert.

Die "Stelle" ist eine Insel im Meer, ein Planet im All, ein

ausgewählter Garten, ein Hortus.

Der Hauch der Zeit weht aus der Glut. Die Geschichte der Evolution

als geologischer Ort der Versteinerung.

Ein Ort der Erinnerung, in dem die Zweifel nisten und knistern. Ein

verlassener Platz.

Ein leeres Denkgebäude. Ein Traum in Schwarz und Weiß. Eine

Schädelstätte. Der meditative Ort einer Aschenkultur, aus der wohl

nie ein Phönix steigen wird. Eher Begräbnisstätte, Landeplatz,

Deponie, Entsorgung, Ort des Aufbruchs, "Stelle des Feuers" ist

Melancholie, ist Aufhebung der Entwicklung, Anhalten, Einhalten,

Suche nach Zeitlosigkeit, Geschichtslosigkeit, Vergessen, Zuordnung

des Zeitlichen in das Unzeitliche.

Sieh, das Neue ist alt: es ist Kommen, Sein und Vergehen.

Doch gib der Kreatur die Hand, wenngleich alles vergeht.

Auch Ozeane sterben, Sterne vergehen.

Wir treiben im Lichtkreis des Augenblicks zwischen unendlichen,

fassungslosen Räumen.

24.02.1983 |

|

|

|

Was zwingt mich ja zu sagen zur Versteinerung?

Material und Form sind Metaphern. Sie sagen etwas aus über Existenz

und Bedingungen von Existenz.

Material als gefundene, vorgefundene Wirklichkeit, löst den Prozess

des Bildermachens aus.

Es geht mir um die Einordnung, Zuordnung, um den eigenen Standort.

Material haftet das Unerlöste menschlich-tierisch-organischer

Existenz an. Ich möchte es nicht transzendieren - im Gegenteil, ich

brauche es als Anker für den geistigen Höhenflug, damit der

Luftballon nicht entschwebt.

Es geht mir nicht darum, mich über die Erde zu erheben, sondern

darum, die Erde, erhoben wie sie ist, zu erkennen.

Dazu sind mir gerade die beladenen, verachteten, brüchigen, ja die

als unästhetisch belegten Materialien recht.

Schönheit und Hässlichkeit sind mehr moralische als ästhetische

Kategorien.

Was die Zuwendung zum Material so nötig macht, sind die Wirklichkeit

verdrängenden "Fortschritte" der Zivilisation ebenso wie die Flucht

in die Abstraktion.

Es muss in meiner eigenen Existenz begründet sein, dass mich die

Erscheinungen von Häuten, Oberflächen, Haaren, Dornen, von weißer,

ausfließender Farbe, von Steinen und Teer so sehr herausfordern. Ich

halte und benütze sie wie Beweise von Exis-tenz und wie Masken für

Inhalte, die unheimlich, ja beängstigend sind. Es ist fast so, als

ob ich mir durch das Vorweisen, Anfassen, Zuordnen von Material, das

aus der Welt stammt, das aus der Zivilisation kommt, das organisch

oder mineralisch ist oder auch künstlich, beweisen müsste, dass es

diese Welt, und mich in ihr, wirklich gibt. |

|

|

Das Schöne an sich anzustreben halte ich für

Unsinn.

Schön wird etwas, weil es einer tiefen Notwendigkeit entspringt.

Die Vorstellung vom Schönen verändert sich ständig.

Wird etwas sinnentleert, so erscheint es als hässlich oder

veräußerlicht.

Dinge, die wir hässlich finden, sollten wir genau befragen.

Unsere Empfindung signalisiert uns den Ort, an dem wir stehen.

Dieser Ort kann ver-rückt sein.

Dann wäre es angebracht zu fragen, was wir tun müssen, um das

schön zu finden, was uns jetzt hässlich erscheint.

1972 |

|

|

Schmutz

Schmutz ist ein gesellschaftliches Problem geworden. Der immer

saubere programmierte Mensch erzeugt solche Schmutzberge, dass er

beginnt darin zu ersticken. Frage: Wie kann die Sauberkeit so viel

Schmutz aufwerfen? Oder: Je mehr wir waschen, scheuern,

desinfizieren, desto schmutziger wird die Welt. Und dieser Schmutz

fällt buchstäblich auf uns zurück, so dass wir immer schneller immer

schmutziger werden. Je mehr Seife, desto mehr Schmutz.

Die Illusion unserer Reinheit zerfällt immer schneller, und sie wird

immer teurer erkauft.

Ist es nicht an der Zeit, den Schmutz anderswo zu suchen als auf der

Haut?

Der Schmutz, um den es wirklich geht, lässt sich nicht mit Seife aus

der Welt schaffen, auch nicht mit falscher Moral, Ideologie des

Schönen etc.

1972 |

|

|

Haare

Haare heben sich nicht leicht auf. Sie wachsen noch ein wenig nach

dem Tode.

Sie markieren die Scham und nehmen dem Körper das Glatte, Abstrakte.

Die Kosmetikindustrie spricht von "lästigen" Haaren.

Was ist an Haaren lästig? Warum sind sie hier tabuisiert, dort

"lästig", auf dem Kopf aber erwünscht?

Haare üben auf mich einen großen Reiz aus. Hinter ihnen verbirgt

sich noch etwas Anderes, vielleicht etwas, das wir nicht wahr haben

wollen.

Vielleicht erinnern sie uns an etwas, das wir nicht sehen wollen.

1972 |

|

|

Inkarnation

Ich sehe im Materialbild die Möglichkeit, geistige Aussage zu

inkarnieren, um sie dadurch in der Welt zu verankern.

Material wird nicht dadurch veredelt, dass es sich vergeistigt,

sondern es ist edel, weil es selbst Inkarnation des Geistes ist. Es

gibt also kein unedles Material, ebenso wenig wie es einen vom

Körper gelösten Geist gibt. Dieser wäre nichts als ein Gespenst.

Geistigkeit, die sich so weit vom Boden entfernt hat, dass ihr die

Erde, der Körper, als ungeistiger Schmutz erscheint, ist nichts als

ein Phantom.

1972 |

|

|

Die Stadt, in der ich wohne,

hat keine Tore,

ihre Fenster sind blind,

ihre Straßen geschlossen.

Zwischen Zyklopenmauern

aus rotem Geröll

gehen ihre Einwohner.

Unten steht der Fluss,

moosig,

alt,

ein Stück zerbrochenes Glas.

Der Fährmann wartet im Nachen,

zögernd folge ich seiner Einladung.

Weder im Fluss

noch auf den Wällen

sehe ich mein Bild.

Ich höre Stimmen,

die mir nichts sagen,

in Sprachen,

die ich nicht verstehe.

Sie gehen an mir vorbei

so, wie man an Steinen vorübergeht.

Die Stadt ist voll

vom Geschrei riesiger Vögel.

Tag und Nacht höre ich

den grässlichen Lärm,

den Kampf in der Luft,

die pfeifenden Schwingen.

Während ich im Boot

den Fluss überquere,

liegt sie im Zwielicht

unter dem stürzenden Himmel

ganz still.

Devon, 20. Sept. 1975 |

|

|

In meinem leeren Haus sind viele Zimmer,

in meinem großen Garten verdorren die Blumen.

Meine Fenster sind vergittert,

mein Garten ist tot.

In meinem großen Haus lebe ich allein.

In meinem toten Garten liege ich unter den Sternen.

Meine Sterne singen einen lauten Gesang

aus der Tiefe der Nacht.

Unter den fernen Sternen liege ich,

betroffen.

Mein Haus ist leer,

mein Garten ist tot,

meine Sterne fallen vom Himmel.

Nairobi 1976 |

|

|

Das Ende war ein schwarzer Kasten,

in dem ein Stück vom Himmel hoch

gefangen blieb,

ein Stück vom Himmel

und ein Loch.

Die süße Mangofrucht lag dort,

im tiefen Schatten glänzte

an dem Ort das Grün so schwarz,

so honigsüß das Harz.

Ein Palmenwald am Meer,

ein lichter Busch,

du nahes Ende,

lichter Himmel hoch,

ich habe diesen einen Traum,

nur diesen noch.

Am Ende steht der Mangobaum,

ein Schattenloch in meinem Traum.

Ein kühler Schatten unterm Baum,

das ist mein Traum.

24.01.1979 |

|

|

Eisiger Sturm aus der Seite des Mondes

Du trägts mich über den Abgrund

Du lässt mich tanzen

und schüttelst das Lachen aus mir.

Heute steht der Mond voll hinter mir

morgen das verhinderte Meer.

Heute drückst Du mich zu Boen

wie ein zitterndes Tier,

morgen schwebe ich auf deinem Rücken

über die magischen Kreise

über das Blöken der Herden,

über die Feuer der Tiefe.

Der gebeugte Wald

richtet sich nicht mehr auf,

aber ich stehe Dir lachend entgegen

und werfe mein Lachen gegen Dich.

November 1978 |

|

|

|

|

|

|

|